摘要:

目的研究间歇性洋地黄治疗慢性心力衰竭的临床效果。方法对86例慢性心力衰竭患者进行分析,随机分为对照组43例(采用芪苈强心胶囊治疗)与实验组43例(采用间歇性洋地黄治疗),对比两组治疗效果。结果两组患者治疗后6个月与12个月的LVEF水平明显优于治疗前,差异显著,P<0.05,具有统计学意义。两组患者治疗后LVEF对比差异显著,P<0.05,有统计学意义。实验组患者临床症状改善不明显3例,占7.0%,死亡1例,占2.3%;对照组患者临床症状改善不明显9例,占20.9%,死亡2例,占4.7%;在患者临床症状改善效果对比中,两组患者差异显著,P<0.05,具有统计学意义;在病死率对比中,两组对比差异不显著,P>0.05,无统计学意义。结论在慢性心力衰竭患者中采用间歇性洋地黄治疗,可以有效的缓解病情加重情况,显著降低洋地黄中毒现象的发生,该治疗方法具有较高的安全性与有效性,能够减少患者病情加重住院次数,可以有效的节约医疗费用,缓解患者家庭经济负担,具有较高的临床应用价值。

关键词:间歇性洋地黄;慢性心力衰竭;临床疗效;

慢性心力衰竭在临床上比较常见,可分为左心衰竭,右心衰竭以及全心衰竭。其中,左心衰竭在临床上常见。左心衰竭是以肺循环淤血及心排血量降低为主要表现[1]。通常表现为呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血、心悸、乏力、少尿及肾功能损害症状。右心衰竭是以体循环淤血为主要表现。通常表现为上腹胀满、食欲不振、恶心、呕吐等。体征上表现为颈静脉怒张、下肢水肿等。该病严重影响到患者生活质量,需要对其加以重视,采用有效的治疗方案,促使治疗效果的提高[2]。在本次研究中,对86例慢性心力衰竭患者进行分析,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料:

对86例慢性心力衰竭患者进行分析,入选时间2016年12月至2017年12月。随机分为对照组43例(采用芪苈强心胶囊治疗)与实验组43例(采用间歇性洋地黄治疗),对照组患者中,男性26例,女性17例,年龄在54~82岁,平均为(65.7±3.6)岁。疾病类型:冠心病22例,高血压心脏病5例,肺心病9例,风湿性心脏病6例,扩张型心肌病1例。实验组患者中,男性27例,女性16例,年龄在55~84岁,平均为(66.3±3.9)岁。疾病类型:冠心病20例,高血压心脏病4例,肺心病9例,风湿性心脏病8例,扩张型心肌病2例。一般资料对比中,两组患者具有可比性。

1.2方法:

需要给予患者静脉注射或口服利尿剂,血管扩张药等,以便对症状进行显著改善。减缓心率,对无禁忌证患者需要采用血管紧张素转换酶抑制剂进行治疗。针对冠心病与高血压等基础病患者,需要对冠心病、高血压进行合理控制,改善患者症状。对照组患者采用芪苈强心胶囊治疗,每次4粒,1日3次,疗程4周。实验组患者采用洋地黄间歇性治疗,每天口服0.125mg或0.25mg洋地黄,对其进行间歇性服用,连续治疗5d后停用3d,之后重复,对其间歇性用药效果进行分析。在治疗6个月与12个月后分别采用超声心动图对患者LVEF进行检测,了解患者心率情况。

1.3统计学分析:

采用SPSS21.0统计学软件进行分析,采用(平均数±标准差)表示计量数据,P<0.05表示具有统计学意义。

2结果

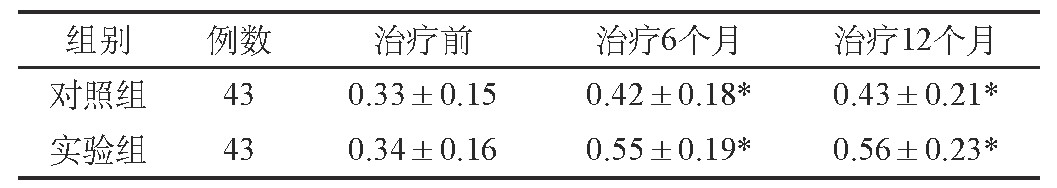

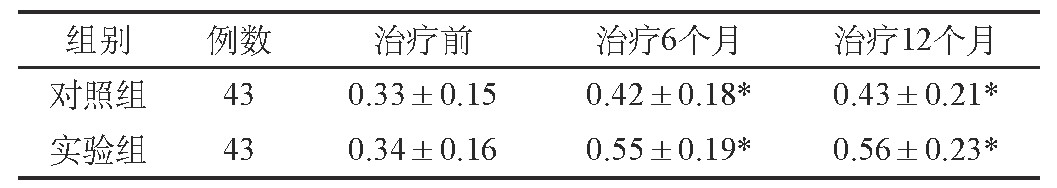

2.1两组患者治疗前后LVEF变化情况对比:

两组患者治疗后6个月与12个月的LVEF水平明显优于治疗前,差异显著,P<0.05,具有统计学意义。两组患者治疗后LVEF对比差异显著,P<0.05,有统计学意义。见表1。

表1两组患者治疗前后LVEF变化情况

2.2患者临床症状改善效果及死亡病例分析:

实验组患者临床症状改善不明显3例,占7.0%,死亡1例,占2.3%;对照组患者临床症状改善不明显9例,占20.9%,死亡2例,占4.7%;在患者临床症状改善效果对比中,两组患者差异显著,P<0.05,具有统计学意义;在病死率对比中,两组对比差异不显著,P>0.05,无统计学意义。

3讨论

在临床上慢性心力衰竭疾病比较常见,其严重影响到患者生命健康与生活质量,需要对该病加以重视。针对该病的治疗,需要制定出高效、安全的治疗方案[3]。

洋地黄是一种治疗慢性心力衰竭疾病的重要药物,尽管在现代医药中对药物进行不断研究,研究出多种强心药物,但是,洋地黄药物在心力衰竭中的治疗效果较好。由于患者个体存在一定的差异性,治疗剂量与中毒量接近,在同时采用利尿剂治疗时,电解质会出现异常,酸碱平衡失调,肾功能不全,从而会导致洋地黄在血清中游离浓度显著增加,在常规用量时出现洋地黄过量的情况,继而会导致患者出现心力衰竭恶化与心律失常现象,严重者会出现猝死[4]。因此,需要对洋地黄用药剂量进行合理控制,在以往持续用药中,会增加患者洋地黄中毒概率与病死率。采用间歇性洋地黄治疗,可以在洋地黄半衰期33h后停药3d,促使洋地黄排出体外,如果同时停止使用利尿剂,可能存在电解质异常,机体自身调整时会及时纠正电解质异常现象,有效的避免洋地黄持续作用引起中毒现象的发生,可以显著降低心力衰竭加重引起心律失常与猝死现象[5]。

洋地黄在治疗慢性收缩性心力衰竭中可以发挥出重要的作用,能够明显增加心肌的收缩能力,促使患者运动耐量与生活质量的显著提高,可以有效的减慢心室率[6]。洋地黄主要是通过对心力衰竭心肌细胞膜进行有效的抑制,促使细胞内的钠离子水平不断上升,发挥出正性肌力作用。但是长期治疗中,需要对洋地黄的剂量进行合理控制,合适的药物剂量是治疗慢性心理衰竭的关键之一,较低剂量的洋地黄可以对心力衰竭患者左室功能进行显著改善,并且可以对患者体内神经内分泌异常现象进行及时纠正处理[7]。如果洋地黄剂量过高,左室功能会明显增加,但是神经内分泌出现异常,其临床症状没有得到改善,可能会导致室性心律失常的发生,会增加心力衰竭的病死率。目前,小剂量洋地黄治疗更加安全。在临床上洋地黄停用后会导致患者症状恶化,如果病因没有去除,没有出现洋地黄中毒现象,在原则上可以长期应用洋地黄治疗。该药治疗方便快捷,且价格低廉,疗效满意。在慢性心力衰竭治疗中,需要对洋地黄的使用剂量进行合理控制,采用间歇性洋地黄治疗方案,促使治疗效果的提高[8]。

在本次研究中,对86例慢性心力衰竭患者进行分析,两组患者治疗后LVEF明显优于治疗前,实验组患者治疗效果明显优于对照组,表明在慢性心力衰竭患者中采用间歇性洋地黄治疗,可以取得满意的治疗效果。

综上所述,在慢性心力衰竭患者中采用间歇性洋地黄治疗,可以有效的缓解病情加重情况,显著降低洋地黄中毒现象的发生,该治疗方法具有较高的安全性与有效性,能够减少患者病情加重住院次数,可以有效的节约医疗费用,缓解患者家庭经济负担,具有较高的临床应用价值。

参考文献

[1]黄国兴.左卡尼汀治疗慢性心力衰竭24例临床观察[J].吉林医学,2013,34(12):2290-2291.

[2]王强,祝丽华,祝明超,等.左卡尼汀联合曲美他嗪治疗慢性心力衰竭的疗效观察[J].中国基层医药,2017,24(19):112-113.

[3]崇爱国,季红慧,钟泽,等.曲美他嗪联合左卡尼汀治疗慢性心力衰竭的疗效观察[J].浙江临床医学,2017,19(5):851-852.

[4]钟敬琼,李少霞,许珍娥,等.麝香通心滴丸联合左卡尼汀治疗慢性心力衰竭的临床疗效观察[J].现代医院,2017,17(1):101-102.

[5]王文苑,蔡定华,朱乃训,等.左卡尼汀治疗慢性心力衰竭的疗效观察[J].中国现代医药杂志,2013,15(7):124-125.

[6]朱丹丹,王晶,贺明轶,等.间歇性使用左西孟旦治疗难治性心力衰竭的临床研究[J].现代药物与临床,2015,30(8):1168-1169.

[7]陈会校,张强,柴巧英,等.间歇性使用左西孟旦治疗难治性心力衰竭的疗效分析[J].国际心血管病杂志,2017,44(1):149-150.

[8]李淑林.左卡尼汀治疗慢性心力衰竭的临床疗效观察[J].大家健康(学术版),2013,7(23):144-145.

临床医学(英语:Clinical Medicine)主要是根据基础医学的基础,对病患的问题(有关身体或心理的疑问、不适或疾病)加以诊断、治疗的学科。

临床医学的内容极为广泛,分类也有多种方法。 以内涵而言,涵盖了临床诊断学、临床治疗学等。 以所处理对象、方法或器官系统的不同,也可区分成各个临床学科,如内科学、外科学、妇产科学、小儿科学、精神医学、神经科学、泌尿科学、 皮肤科学、眼科学、耳鼻喉科学、康复医学、麻醉学、骨科学、放射科学、急诊科学等等,但以上的分类并不是统一的分类,可因各地或各医疗机构的不同而有不同的区分方式。

更广而言之,对象是病患(人)的学科,即可加上临床两字,如临床药理学、临床心理学等,均可归类于临床医学相关的学门。

欢迎联系我们报考临床医学专业。

上一篇:

无痛分娩技术在产科临床中的应用效果观察

下一篇:

老年卧床患者深静脉血栓的即时风险评估和分级干预