摘要:

目的探讨复杂先天性耳前瘘管的手术治疗方式,应用整形外科学技术修复手术缺损,降低术后复发率和提高患者满意度。方法回顾性分析30例采用以颞浅筋膜、耳轮软骨骨膜分别为后界、内界,发迹线内为前上界的耳前组织整块切除治疗耳前瘘管患者的临床资料,并探讨影响预后的相关因素,术中应用整形外科原则,采用皮瓣修复。结果30例患者,术后效果满意,未发生血肿、皮瓣坏死等并发症,切口甲级愈合25例,乙级愈合5例,2例术后感染,经过延迟换药3周后愈合,患者这种痕不明显,无组织变形和复发病,随访1年,1例复发,复发率约3.3%(1/30)。结论耳前整块软组织切除并应用整形外科学技术治疗先天性耳前瘘管具有切除彻底、复发率低、患者满意的优点,值得临床推广。

关键词:先天性耳前瘘管;整形外科;颞肌筋膜;手术;感染;

先天性耳前瘘管是耳鼻喉科比较常见的一种先天性耳畸形疾病,在临床治疗中,各级医院首选手术切除瘘管治疗,手术方法简单,开展广泛,在某些大医院可采用门诊手术。但一部分患者反复感染或术后多次复发形成较大瘢痕,给临床治疗带来较大的困扰。“复杂性耳前瘘管”临床上则主要是指因反复感染导致耳前肉芽肿或瘢痕,或者瘘管切除术后残管复发,此时单纯切除瘘管很难做到切除彻底,我科采用以颞浅筋膜、耳轮软骨骨膜分别为后界、内界,发迹线内为前上界的耳前组织整块切除治疗耳前瘘管,并应用整形外科原则和技术修复切除缺损,术后效果满意,现报道如下。

1资料与方法

1.1基本资料:

收集朝阳市中心医院自2010年10月至2018年10月的符合复杂性耳前瘘管诊断的30例患者,男17例,女13例,年龄4~55岁,平均年龄(20±9.78)岁,反复感染史30d~30年,所有患者均为单耳发病,左侧19例、右侧11例,其中应用传统方法寻找瘘管切除术后局部复发8例,单纯切开引流后瘢痕形成12例,切除术后复发并合并耳前肉芽肿8例,2例患者反复切口处换药,庆大霉素冲洗,仍不能完全控制炎症,仍有脓液,只能选择感染期手术,所有患者瘘管开口部位均位于耳轮脚前方,排除耳前瘘管从未感染或切除彻底术后无复发甲级愈合的患者。

1.2手术方法:

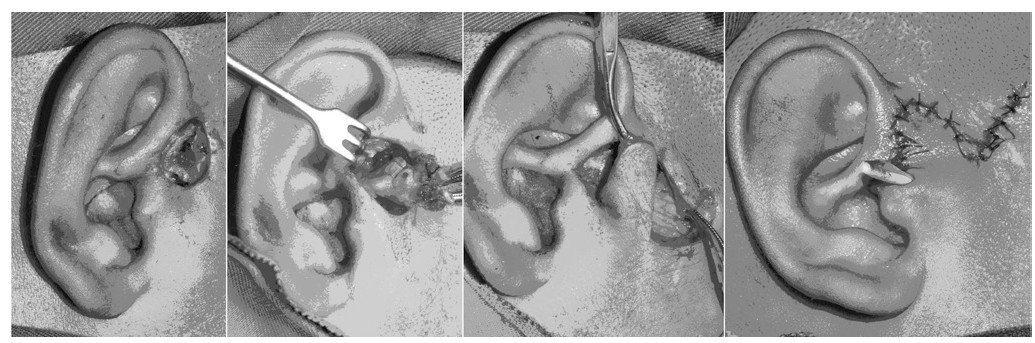

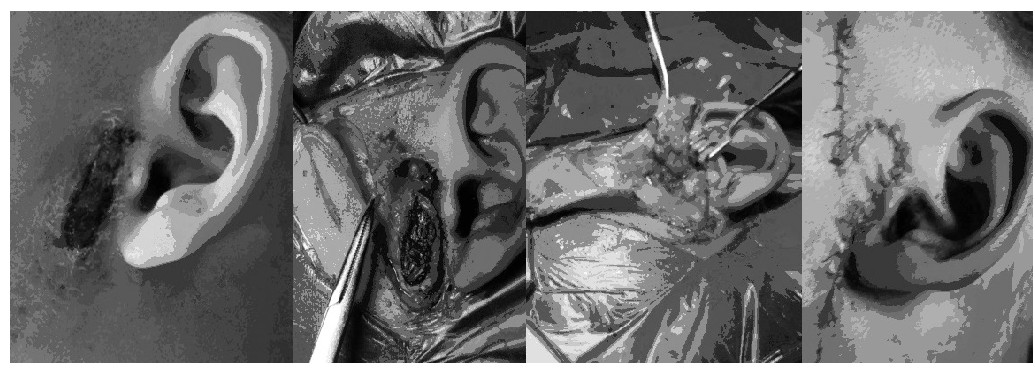

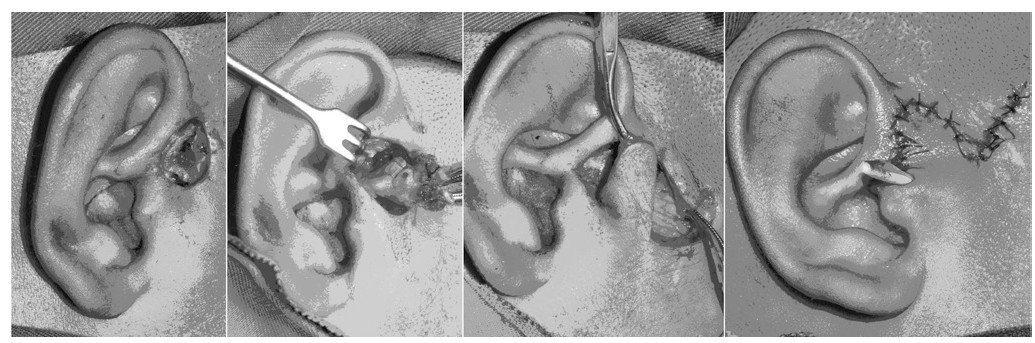

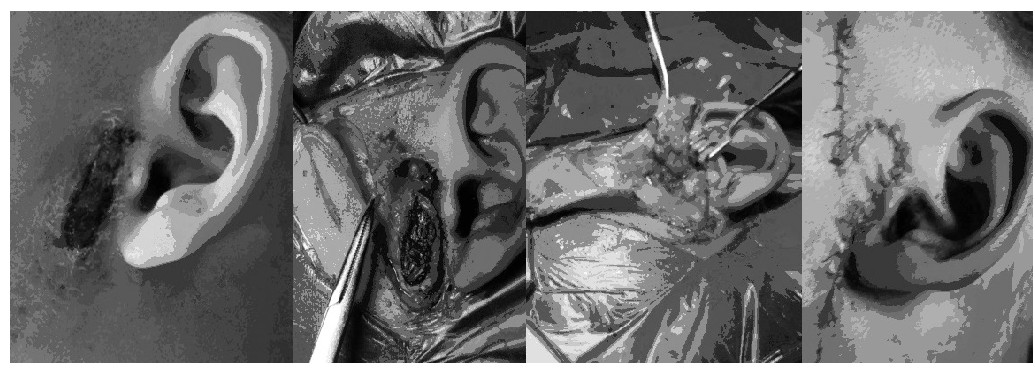

成人多采取罗哌卡因注射液或者1%利多卡因进行局部浸润麻醉,年龄<12岁的儿童行全身麻醉,术前常规备皮,范围为距离发迹线内3横指,在感染灶周围根据病变范围设计切口,复发无瘘口的患者,切口位置选择在感染瘢痕组织周围,切口前缘位于发迹线内,将皮肤皮下组织锐性切开,使用电刀将皮肤、皮下组织逐层切开,直到颞浅筋膜显露出来,以颞浅血管为标志,在此面上向耳轮脚方向分离,锐性离断瘘管根部和耳轮软骨的联系,连同耳轮软骨膜一并切除,沿耳轮软骨后下方充分分离至黄色脂肪组织区,深达颞浅筋膜,可根据病变范围选择切除的界限大小(图1)。对于切开排脓瘘管感染或切除术后复发合并耳前肉芽肿或瘢痕引起的耳前瘢痕范围较宽(≥2~3cm)(图2),可采用双梭形切口,可沿耳前瘢痕行双梭形切口,两切口之间的正常皮肤尽量予以保留,切开皮肤及皮下组织后,将两切口皮肤下方组织连通,分离过程中边刮边切,深度与前者一致。如切除范围小,可将切口皮肤对位缝合,两梭形切口的皮肤可行S型错位缝合,如缝合仍困难,可选择邻近区域做同等大小全层带蒂之菱形皮瓣转位修复病灶切除后遗留之创面,或取蒂部在耳轮上方与耳前皮肤缺损相同大小的皮瓣,旋转到需要修复的耳前皮肤缺损部位,将耳后皮下组织分离并对耳后切口直接进行缝合,并对耳前皮瓣使用凡士林油纱布适当包扎。

图1

图2

2结果

术后甲级愈合25例,乙级愈合5例,其中2例术后皮肤红肿、切口部分裂开,所有病例均随访1年,1例复发,复发病例开口在外耳道,术前未发现。复发率约3.3%(1/30)所有病例均无局部血肿、面瘫、涎漏、耳畸形等并发症发生。

3讨论

耳前瘘管是一种先天性疾病,在民间被称为“耳仓”,被赞为“有福气”,所以感染后才就医,有的患者久治不愈,瘘管周围肉芽、纤维组织增生及瘢痕形成,抗生素作用不佳,经历了反复感换药,漫长病程,苦不堪言,严重影响睡眠和生活质量[1],传统的方法是引流换药待感染愈合后行手术切除,术中应用美兰染色,定义瘘管[2],而瘘管根部类似“树根状”,瘘管分支数目不一,变异较大,术中无法将隐藏的细小分支彻底地切除,术中只有将瘘管完整和全部切除才能防止耳前瘘管复发[3]。部分患者由于术中未能完整切除瘘管造成术后复发,还有部分患者反复感染,多次切开引流,切口处增生形成大的肉芽肿和瘢痕,给患者造成极大的心理压力。传统手术采用寻找瘘管主干的方法,遇到细小分支不慎剪断或识别不清可造成复发。临床上所指的瘘管“复发”,指的是脓肿引流或瘘管切除术后,因分支瘘管未完全切除而残留导致的感染,进而引起复发。手术后是否发生感染主要与瘘管有无彻底切除,以及被波及的耳廓软骨、感染灶内肉芽和瘢痕组织有关[4]。因此彻底地切除瘘管,无残管,才能有效预防瘘管复发,而寻找一种既能彻底切除瘘管,防止术后复发的治疗方式,成为先天性耳前瘘管治疗的关键。

既往的研究主要对于完整切除瘘管的方法以及如何把握切除的最佳时机进行了大量的研究,而关于手术切除后如何有效进行修复并无过多的关注,关于先天性耳前瘘管的手术时机也有小的争议,有专家学者[5]认为感染期手术,可以缩短住院时间、降低患者住院费用,也有学者认为病变切除满意后,皮肤切块加强缝合或者手术创面用无菌纱布覆盖或填塞,但是笔者认为感染期手术由于炎症刺激,术中出血较多,解剖结构不清,瘢痕炎症范围大,切除范围大,需要修复的皮瓣大,缝合后皮肤易裂开,术后复发率高。本组病例2例为感染期手术,为复发病例,为术前脓肿切开引流区皮肤仍有流脓,但术后效果尚满意。尽管如此,我们仍认为要尽可能地避免在红肿或感染期实施手术治疗,针对存在有脓肿形成的患者,必须在充分切开引流并且局部炎症消退之后实施手术,术区如有红肿,每日两次庆大霉素冲洗,坚持换药,待术区无明显红肿时手术,这样出血量少,解剖层次清楚。本组病例有1例复发是因为还有一支瘘口在外耳道后壁,术前没有预判,造成失败。临床中,耳前瘘管的患者存在的瘘口可能不仅一个,在诸多隐匿位置还可能有副口,如三角窝、耳甲腔、耳前切迹、耳甲艇、外耳道等位置,还有部分分支可能位于穿过耳廓软骨到达耳廓背面。

先天性耳前瘘管根据其组织胚胎来源,常发生于颞浅筋膜和深达耳廓软骨膜层面的皮下组织内前方软组织内。内有颞浅血管和耳颞神经,余无重要的神经和血管,也不毗邻重要器官,对颞浅动脉、耳颞神经结扎或出现损伤时,将不会明显影响头面部的血供和颜面部肌肉的运动。我们采用以颞浅筋膜、耳轮软骨骨膜分别为后界、内界,发迹线内为前上界的耳前组织整块切除治疗,沿着筋膜浅面实施锐性分离,颞浅血管作为标志,进而可以防止对肌肉、下颌关节造成损伤[6],暴露目标为耳轮脚软骨,此处为瘘管的“根”,耳前瘘管感染后往往前下方接近面部炎症种,瘘管根部炎症往往较清,所以术中彻底切除部分耳轮软骨,切掉“根蒂”尤为重要,但切除后术区会形成大面积的缺损,直接缝合张力大,缝合困难。

任何手术都对手术后切口愈合有最基本的要求,而面部手术对美容有更高的要求。整形外科必须要兼顾病灶切除以及做好细胞组织缺损修复两个方面,若在耳前瘘管的手术治疗中应用整形理念,用于解决缺损修复的难题,不仅彻底切除瘘管,而且不会引起面部及耳部变形,但是术前一定要准确测量,同时转移皮瓣时注意血运情况,避免“猫耳形成”,对于能拉拢的皮瓣可以拉拢缝合,但是应该采用微创原则,应该轻柔、准确、锐性分离,拉拢张力过大也可能引起组织活性降低,切口愈合不佳,对于无法拉拢的创面,整形外科医师可以选择两种方式修复,一是游离植皮,二是转移皮瓣,从色泽以及愈合情况来看,皮瓣都优于皮片,本研究中双梭形切口皮瓣是滑行皮瓣,菱形皮瓣的设计并不难,皮瓣的长宽比不宜超过3∶1,在分离时不要太厚,也不要太薄,与缺损深浅相仿,不要牵拉,扭曲,以防影响血供,只术后注意血供和皮瓣颜色,术后如皮瓣颜色较暗,可以给其罂粟碱扩张血管,改善微循环,时间为3~5d,根据皮瓣的血供情况适时停药,术后48h皮瓣部位稍作加压包扎,置入引流条引流积血,以增加转移皮瓣与创面的接触面积,预防皮下积液,不影响血供,术后10~14d拆线,都将获得良好效果。

此手术以颞浅筋膜、耳轮软骨骨膜分别为后界、内界,发迹线内为前上界的耳前组织整块切除治疗,将该平面以上的瘢痕、坏死、肉芽组织连同瘘管,一并切除,术中无需对瘘管的细小分支进行辨认和寻找,易于学习和操作,能被初学者很好的接受。

耳前瘘管切除术中应用整形外科技术,特别是复杂性耳前瘘管切除术中可以更好地切除和修复,缩短病程,提高手术疗效并达到美容效果,而且增加了手术的技术含量,是符合现代外科学对医师的更高要求,值得推广,不过本研究为小样本病例,尚需要大样本、多组数据的验证支持。

参考文献

[1]赵学林,常新民,张凤梅.感染性耳前瘘管显微切除42例[J].中华耳科学杂志,2006,4(3):189.

[2]饶小玲.136例先天性耳前瘘管手术疗效比较[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2010,17(2):148-149.

[3]徐向前,石孟志.显微镜下先天性耳前瘘管感染期手术疗效分析[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2012,19(4):299-300。

[4]孙秀芬,谷京城,金月,等.难治性耳前瘘管感染灶的手术治疗[J].辽宁医学院学报,2010,31(6):505-506.

[5]周振劲,蔡瑜.先天性耳前瘘管合并感染手术切除197例[J].南华大学学报(医学版),2008,36(5):633-634.

[6]张涤生.张涤生整复外科学[M].上海:上海科学技术出版社,2002:6-7.

临床医学(英语:Clinical Medicine)主要是根据基础医学的基础,对病患的问题(有关身体或心理的疑问、不适或疾病)加以诊断、治疗的学科。

临床医学的内容极为广泛,分类也有多种方法。 以内涵而言,涵盖了临床诊断学、临床治疗学等。 以所处理对象、方法或器官系统的不同,也可区分成各个临床学科,如内科学、外科学、妇产科学、小儿科学、精神医学、神经科学、泌尿科学、 皮肤科学、眼科学、耳鼻喉科学、康复医学、麻醉学、骨科学、放射科学、急诊科学等等,但以上的分类并不是统一的分类,可因各地或各医疗机构的不同而有不同的区分方式。

更广而言之,对象是病患(人)的学科,即可加上临床两字,如临床药理学、临床心理学等,均可归类于临床医学相关的学门。

欢迎联系我们报考临床医学专业。

上一篇:

肠道病毒核酸与抗体联合检测在手足口病诊断中的应用价值分析

下一篇:

新活素联合左西孟旦治疗慢性心力衰竭急性发作的临床疗效及患者尿量BUN探讨